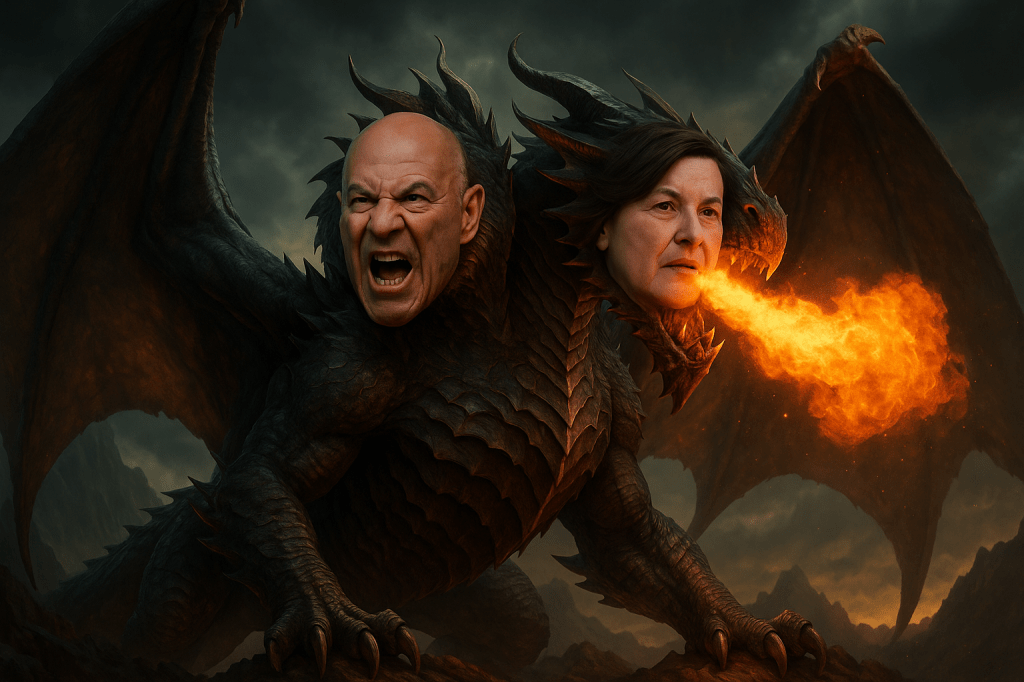

Nel dibattito pubblico italiano è comparsa una creatura che sembra uscita più da un mito antico che da un contesto istituzionale contemporaneo: un drago a due teste , aggressivo e sincronizzato, che sputa fuoco contro ciò che la ricerca scientifica afferma da decenni sulla violenza di genere. Le due teste di questo drago hanno nomi precisi: Eugenia Roccella e Carlo Nordio.

Da un lato, la Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità ha dichiarato che l’educazione sessuale non ridurrebbe i femminicidi. Dall’altro, il Ministro della Giustizia ha evocato un presunto “codice genetico maschile” refrattario alla parità. Le due affermazioni, giunte a distanza di poche ore, compongono una sorta di attacco coordinato, un colpo frontale alla visione culturale della violenza. È un tiro incrociato che non può essere letto come un incidente: è un messaggio.

La metafora del drago non è un espediente creativo, ma una fotografia simbolica di ciò che è accaduto. Le parole delle due figure di governo non si limitano a negare il ruolo decisivo dell’educazione, ma cercano di spostare l’origine della violenza fuori dalla società e dentro la “natura”. Nella loro narrazione, la violenza non sarebbe più un comportamento appreso, alimentato da secoli di ruoli di genere rigidi, da una cultura patriarcale radicata e da modelli tossici di mascolinità, ma una sorta di inclinazione inscritta nei geni. È una trasformazione retorica potente, perché quando la violenza viene presentata come destino biologico, ogni responsabilità individuale e collettiva svanisce.

La realtà scientifica, tuttavia, è inequivocabile. Nessuna ricerca seria ha mai individuato un gene che predispone un individuo alla violenza o all’incapacità di riconoscere la parità. Le discipline che studiano il comportamento umano – psicologia, sociologia, pedagogia, neuroscienze – convergono nel descrivere la violenza di genere come un prodotto culturale, modellato dall’ambiente in cui una persona cresce, dai messaggi che riceve, dalle rappresentazioni mediatiche e dai linguaggi che la società normalizza. I contesti in cui la violenza diminuisce sono quelli che investono nell’educazione affettiva, nella formazione sul consenso, nell’alfabetizzazione emotiva, nelle politiche di parità e nel sostegno a modelli relazionali fondati sul rispetto reciproco.

Che due esponenti del governo scelgano di ignorare tutto questo non è frutto della casualità. È un gesto politico che risponde a un clima più ampio di tensione culturale. In un Paese dove l’analfabetismo funzionale resta tra i più alti d’Europa e dove la sfiducia verso la conoscenza è spesso strumentalizzata per ragioni di consenso, la presunta “natura” diventa un espediente narrativo perfetto: semplice, immediata, consolatoria. Se la violenza è naturale, non occorrono interventi culturali; se la parità è contro natura, ogni progresso può essere presentato come una forzatura; se l’educazione non serve, ogni investimento nel sapere può essere liquidato come ideologia.

Ciò che colpisce in modo particolare è il modo in cui queste dichiarazioni provano a ribaltare la prospettiva. Invece di assumersi la responsabilità di affrontare le radici culturali della violenza, si tenta di dissolvere il problema nella genetica, trasformando l’ineguaglianza in una conseguenza dell’ordine biologico. È un meccanismo antico, che la storia conosce fin troppo bene: quando la politica invoca la natura, spesso lo fa per difendere un privilegio o una gerarchia, non per descrivere un fatto oggettivo.

Questo uso particolarmente improprio della biologia diventa pericoloso in un contesto sociale dove molte persone non hanno accesso a strumenti adeguati per distinguere tra scienza e pseudoscienza. L’idea del “gene della violenza”, pur priva di fondamento, è intuitiva e seducente: cancella la complessità, esonera dalle responsabilità e offre un capro espiatorio invisibile ma rassicurante. E proprio per questo può attendere con facilità.

Nel frattempo, tutto ciò che sappiamo sulla violenza di genere viene messo a tacere: il ruolo del linguaggio, l’importanza dei modelli educativi, l’influenza delle rappresentazioni mediatiche, il peso del patriarcato nelle relazioni sociali e familiari. E insieme a queste conoscenze si tenta di delegittimare anche il lavoro di chi ogni giorno, nelle scuole, nei centri antiviolenza, nelle associazioni e nelle famiglie, lavora per creare cultura del rispetto e della responsabilità.

È qui che l’articolo diventa necessariamente un atto d’accusa. Non verso un’imprecisione, ma verso una scelta consapevole di manipolazione culturale. Quando chi governa attribuisce alla genetica ciò che è chiaramente frutto della cultura, non compie un errore: compie un’operazione politica che distorce la realtà e indebolisce la capacità collettiva di reagire alla violenza. Quando si nega il ruolo dell’educazione, si tenta di disarmare una società nell’unico punto in cui può davvero trasformarsi.

Il drago a due teste continuerà probabilmente a sputare fuoco, perché quel fuoco serve a mantenere intatto un ordine simbolico che ha paura della parità. Ma la verità, per fortuna, non è infiammabile. La violenza non nasce nei geni, nasce nelle relazioni. Non si eredita, si apprende. E ciò che si apprende può essere cambiato.

La cultura ha il dovere di ricordarlo.

La politica ha il dovere di non tradirlo.

E noi, come comunità, abbiamo il dovere di non lasciarci bruciare da un drago che teme la luce della conoscenza.

Lascia un commento